壬生川の隠れ家みたいな古民家カフェ

デルタカフェが10周年を機にリニューアルしました

お腹も心も満足して頂ける空間をご用意してお待ちしております

食器もお料理と共に新たなデルタカフェをお楽しみください

<営業時間>(要予約)

🍞水曜日 (パン) 10:00~14:00

🍙木・金曜日 (ごはん) 11:00~14:00

予約受付(9:00~14:00)📞090-8174-0699💬LINE

2024年11月30日土曜日

山奥のカフェ

2024年11月23日土曜日

俵山温泉

2024年11月16日土曜日

唐津城

2024年11月9日土曜日

竹崎城

どこにあるのだろうかと、迷いながら辿りついた次第です。

途中から案内板が見えたので、楽勝かと思いましたが、九州高速道路が走っている山際を分け入るよう突き進み、ほとんど使われてない高速道路の側道らしき道を、出たり入ったりしながら斜面を上っていきました。

立体化されたコンクリート土台の道で、本来の登城路はどこにあるのかわかりません。

中世の城跡であり、しっかりした縄張りがあるとも思ってないので、本当に通じているのだろうかと不安に駆られました。

何回かの折り返しで、ようやく区画整理されてない道になり、城に近づいている実感が出てきました。

しかし自然道になると落ち葉が腐葉土化しており、スリップしないようにノロノロ運転です。

こんな調子だと、徒歩でもこの後かなり歩くのかと億劫になりましたが、写真の通り本丸らしい土手のすぐ脇まで着くことが出来ました。

この「竹崎城」は「竹崎季長(たけざきすえなが)」の城と言われてます。

日本史の教科書にも出てきますが、「元寇」に際して、自分の手柄を主張するために絵巻物「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」を作らせた武将です。

ここは熊本市の南方にある宇城市にあり、九州道の松橋インターチェンジの南側に位置します。

しかし、やっとのことで来れたのですが、案内板には城と武将を直接結び付けるのは難しいように書かれています。

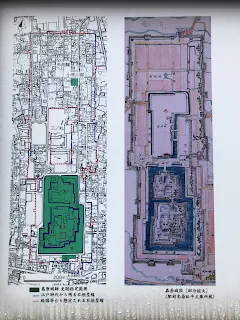

時代的には標高も高いし、曲輪も数多くあって、南北朝の城だそうです。

まあ、中世の武将に城主を当てはめるのは、相当の無理があるのはわかってました。

しかし、城郭の地図を眺めるたびに表記されていてずっと気になっていたので、来れた達成感はあります。

ぐちゃくちゃな道程でしたが、やっとスッキリすることが出来ました。

ただのアホな行動ですが、止められません。