壬生川の隠れ家みたいな古民家カフェ

デルタカフェが10周年を機にリニューアルしました

お腹も心も満足して頂ける空間をご用意してお待ちしております

食器もお料理と共に新たなデルタカフェをお楽しみください

<営業時間>(要予約)

🍞水曜日 (パン) 10:00~14:00

🍙木・金曜日 (ごはん) 11:00~14:00

予約受付(9:00~14:00)📞090-8174-0699💬LINE

2024年12月28日土曜日

耶馬溪廃線跡①

2024年12月21日土曜日

ギロチンの海

2024年12月14日土曜日

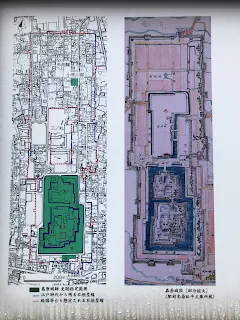

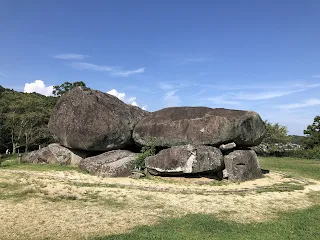

西都原古墳

この後は、古代ロマンに浸りつつ、宮崎市内に向かいました。

目当ての中華そば屋に行くためです。

鳥ガラと豚骨の混じった好みの味で、小さいときによく食べた味に一番近く感じました。

ここはまた伺いたいです。

2024年12月7日土曜日

閼伽井坊多宝塔

2024年11月30日土曜日

山奥のカフェ

2024年11月23日土曜日

俵山温泉

2024年11月16日土曜日

唐津城

2024年11月9日土曜日

竹崎城

どこにあるのだろうかと、迷いながら辿りついた次第です。

途中から案内板が見えたので、楽勝かと思いましたが、九州高速道路が走っている山際を分け入るよう突き進み、ほとんど使われてない高速道路の側道らしき道を、出たり入ったりしながら斜面を上っていきました。

立体化されたコンクリート土台の道で、本来の登城路はどこにあるのかわかりません。

中世の城跡であり、しっかりした縄張りがあるとも思ってないので、本当に通じているのだろうかと不安に駆られました。

何回かの折り返しで、ようやく区画整理されてない道になり、城に近づいている実感が出てきました。

しかし自然道になると落ち葉が腐葉土化しており、スリップしないようにノロノロ運転です。

こんな調子だと、徒歩でもこの後かなり歩くのかと億劫になりましたが、写真の通り本丸らしい土手のすぐ脇まで着くことが出来ました。

この「竹崎城」は「竹崎季長(たけざきすえなが)」の城と言われてます。

日本史の教科書にも出てきますが、「元寇」に際して、自分の手柄を主張するために絵巻物「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」を作らせた武将です。

ここは熊本市の南方にある宇城市にあり、九州道の松橋インターチェンジの南側に位置します。

しかし、やっとのことで来れたのですが、案内板には城と武将を直接結び付けるのは難しいように書かれています。

時代的には標高も高いし、曲輪も数多くあって、南北朝の城だそうです。

まあ、中世の武将に城主を当てはめるのは、相当の無理があるのはわかってました。

しかし、城郭の地図を眺めるたびに表記されていてずっと気になっていたので、来れた達成感はあります。

ぐちゃくちゃな道程でしたが、やっとスッキリすることが出来ました。

ただのアホな行動ですが、止められません。

2024年11月2日土曜日

島原城

2024年10月26日土曜日

加世田駅跡

山口県の下関にいる間に、九州地方を今一度丁寧に回っておこうと、鹿児島県西部にある「加世田駅跡」を訪れました。

まさかこの後に鹿児島県に赴任するとは露知らず・・・。

ここは、廃線となってしまった鉄路達が集結したハブ駅でした。

鹿児島県の西海岸沿いにも、昔は鉄道が走っていました。

日本最南端を走る「JR枕崎線」の終着は「枕崎駅」ですが、昔はそこから先も続いていて、「鹿児島交通南薩線」が時計回りに北上し、「JR鹿児島本線」の「伊集院駅」と結んでいました。

更に、中間にあったこの駅を起点として、山間部に向けて「鹿児島交通知覧線(終着は知覧駅)」が、海側には「南薩鉄道万世線(終着は薩摩万世駅)」が繋がっていたのです。

「知覧」と「万世」は、共に特攻隊基地のあったところでもあります。

訪れると、駅はバスのロータリーになっており、芝生が敷かれた場所は、かつてここを走った列車達の停車場となっていました。

写真の通り、野ざらしで置かれていて、それなりに傷んでいますが、かえって往時の雰囲気が伝わってきます。

路線跡とかはわかりませんでしたが、使用されていた駅名の看板が、バスターミナルや停車場に、駅のフォームのように設置されていました。

不思議に違和感がなく、駅舎に立っているような気がします。

鹿児島県に赴任した後も、この近所の営業部に伺ったときは、わざわざロータリーを周回して帰ったりしました。

これ以上は無くならないで欲しいです。

2024年10月19日土曜日

くま川鉄道

熊本県の「くま川鉄道」に行ってきました。

コロナ禍の令和2年7月4日の豪雨災害で被災し、「人吉温泉駅~肥後西村駅」の区間は、未だに復旧出来てません。

写真は、「肥後西村駅」から人吉方面に向かう踏切上で撮影しました。

見ずらいのですが、線路上に鉄のバリケードが組まれていて、この駅が現状の終着駅であることを示しています。

全線で被害を受ける中でも、この駅から東側の終着「湯前駅」までは、令和3年11月28日に運行を再開しました。

西の終着「人吉温泉駅」までは代替バスの運行で対応しているそうです。

令和7年度中に全線再開を目指しているそうですが、是非とも復活して欲しいものです。

頻発している大災害は、ローカル線に致命的な打撃を与えるケースが多く、収益的な問題以上に存続に止めを刺すことが多いです。

川下にある「人吉」は、球磨川が中心を流れる非常に美しい町です。

以前のブログで取り上げた、蒸気機関車「SL人吉」もこの町が終着駅です。

それが、豪雨災害で鉄橋が流されました。

あの風光明媚な鉄道の景観が消えうせたことに、テレビの前で絶句しました。

下の写真は、無人駅の「肥後西村駅」です。

2024年10月12日土曜日

クジラ祭り

2024年10月5日土曜日

八角トンネル

2024年9月28日土曜日

阿弥陀堂

2024年9月21日土曜日

アルファ147

2024年9月14日土曜日

石舞台古墳

2024年9月7日土曜日

馬毛島

2024年8月31日土曜日

レッドバロン

2024年8月24日土曜日

石原裕次郎

しばらく前からですが、 昭和の大スターの記念館が閉館する話をよく耳にします。